遺留分を請求した場合の税金関係

1 遺留分と相続税の関係

一定以上の財産を相続した場合は、相続税申告を行い、相続税を納める必要があります。

仮に、遺言書に「長男が全財産を取得すること」という記載があった場合、長男は遺産を全部取得したという内容で、相続税申告を行い、相続税を納めます。

他方、遺産をもらえなかった二男は、相続税申告を行う必要がありません。

また、遺産を取得していないため、相続税を納める必要もありません。

しかし、二男には遺留分があるため、長男に遺留分を請求した場合、二男は一定額の遺産を取得することになります。

その場合、二男も、相続税申告を行う必要があります。

ただ、いつ、どのような申告をするのかは、遺留分の額が決まった時期によって異なります。

2 相続から10か月以内に遺留分の金額が決まった場合

相続税の期限は、故人が亡くなった日から10か月以内が原則です。

この10か月以内に、遺留分の額が決まった場合は、「遺留分請求者が、その金額を相続した」という内容で相続税申告をすることになります。

1の例で、例えば遺産が8,000万円で、二男が遺留分請求の結果、2,000万円を取得し、長男が残りの6,000万円を取得した場合、その割合で双方が遺産を相続したという内容で、相続税申告を行い、双方が相続税を納めることになります。

3 相続から10か月以内に遺留分の金額が決まらなかった場合

遺留分請求をしたものの、相続から10か月以内に、具体的な金額が決まらない場合は、遺留分の請求は無かったという前提で、相続税申告を行います。

2の例でいうと、長男が遺産である8,000万円すべてを取得したという内容で、相続税申告を行うことになります。

4 相続から10か月経過後に遺留分の金額が決まった場合

3のケースで、10か月経過後に遺留分の金額が2,000万円に決まった場合、長男は6,000万円の遺産を取得したという内容で、相続税申告の修正を行います。

他方、2,000万円の遺留分を取得した次男は、2,000万円を取得したという内容で、相続税申告を行います。

相続税は、遺産の取得割合によって決まるため、長男は払い過ぎた税金の還付請求をし、二男はその分の相続税を納めることになります。

遺留分は誰にどのように請求するのか

1 遺留分が侵害されているかを確認する方法

遺留分は、法律によって法定相続人の一部に認められた権利です。

法定相続人のうち、兄弟姉妹には遺留分が認められていませんので、注意が必要です。

遺留分は遺言や生前の贈与によって侵害されることになるため、まずは亡くなった方の遺言書の内容や生前の贈与の内容を調べて、自分の遺留分を侵害されているかどうかを検討する必要があります。

遺贈や贈与の相手は、相続人以外の第三者や法人の場合もあるかと思いますが、このような相手に対しても遺留分の請求をすることは可能です。

また、遺留分権利者が受けた特別受益や亡くなった方の債務についても、遺留分の侵害があるかどうかの計算に必要となるため、調査が必要です。

2 遺留分侵害者に対する請求

遺言書の内容や生前の贈与を調べた結果、自分の遺留分が侵害されていることが判明した場合、その侵害者に対して、自分の遺留分についての請求をすることになります。

この請求方法については、遺留分侵害者に対して、内容証明郵便で通知書を送るのが一般的です。

遺留分の請求を書面で行うことは法律上の要件ではありませんが、遺留分の請求には消滅時効がありますので、遺留分の請求を期間内に行ったという証拠を残しておくために、内容証明郵便を送付すべきだといえます。

なお、消滅時効という観点から考えると、遺留分の請求にあたって、遺留分侵害者に対して具体的にどのような内容の給付を求めるかまで記載する必要はありませんが、「侵害されている遺留分相当額を請求する」という意思を明確にする必要があります。

3 遺留分侵害者に対する権利の内容

遺留分の権利の内容は、令和元年に施行となった相続法改正の前後のどちらの規定が適用されるかによって異なることがあります。

相続の開始日(亡くなった方の死亡日)が令和元年7月1日より前だった場合、権利の内容は遺留分減殺請求権と呼ばれ、それ以降であった場合には、遺留分侵害額請求権と呼ばれます。

両者の主な違いについて、遺留分侵害行為の中に不動産の遺贈があった場合、前者では、請求を受けた者から価額弁償の申し出がない限り、その不動産は、請求権の行使によって、侵害の割合による共有状態となります。

対して、後者ではこのようにはならず、請求者は、遺留分侵害者に対し、不動産の価値をもとにした侵害額に応じた金銭債権を有することになるなどの違いがあります。

侵害者や侵害行為が複数である場合に、それぞれの侵害者に対してどのような請求ができるかについては、遺留分権利者がそれぞれの侵害の度合いに応じた侵害額を請求することができます。

具体的な計算は、侵害者が相続人であるか相続人以外の第三者であるかなどによって異なります。

4 協議がまとまらなければ調停や訴訟の提起が必要

遺留分権利者が通知書を送った後、遺留分侵害者との間で、給付の内容についての協議をすることになります。

ここで給付の内容について合意することができれば、その内容について、遺留分侵害額(減殺)についての合意書を作成します。

しかし、不動産や株式の評価などをめぐって協議がまとまらなかった場合には、遺留分についての調停をすることとなり、調停でも合意が得られない場合には訴訟を提起する必要があります。

5 遺留分の請求に弁護士が関与することのメリット

遺留分についての制度は、現在、法律の条文だけでなく、判例などの実務も踏まえた複雑なものとなっており、弁護士以外の遺留分権利者が法律上の権利を請求し、それを実現させるのは容易だとはいえません。

遺贈や生前贈与の内容が明らかではなく、遺留分侵害者がその内容についての資料の提供も拒んだ場合、遺留分権利者の方でこれらの財産についての調査をする必要があるのですが、調査の方法には専門的な知識が要求されることがあります。

また、遺留分についての協議にあたっても、裁判となった場合にはどのような結果になるかを踏まえて交渉をすることが必要ですが、これについての知識を有している法律の専門家が交渉にあたることが適切であるといえます。

当事者間で遺留分についての協議がまとまり、合意書を作成する場合にも、その後の登記や税金の問題についても考慮して合意書を作成し、後日の紛争の蒸し返しを防ぐ必要があります。

加えて、登記業務や税務についての専門的な知識が要求されることになります。

また、話合いがまとまらず調停や訴訟になれば、請求者は、請求の内容を具体的に特定した上で請求をしていく必要がありますが、法律の専門家である弁護士以外が適切に行うのは難しいといえるかと思います。

6 遺留分の請求は当法人まで

弁護士が裁判に至る前の交渉段階から関与することには、当事者に法律に対して理解が不足していたり、誤解をしていたりすることによって、紛争をいたずらに激化させることを防ぐというメリットもあります。

特に、遺留分についての争いは、親族間の感情的対立や紛争を背景として揉めることが多いため、弁護士が介入し、権利の内容や遺留分の制度について正確な知識を提供することで、円滑かつ早期に解決が図れるケースも多いといえます。

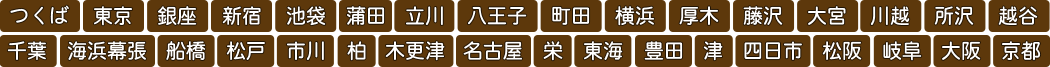

当法人では、遺留分など相続に関するご相談を原則として無料でお受けしておりますので、名古屋で遺留分についてお困りの方はお気軽にご相談ください。